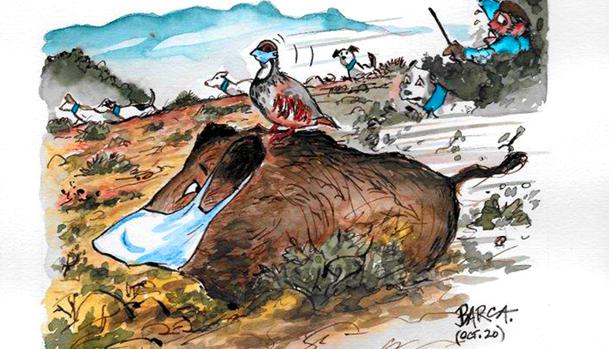

l confinamiento reciente ha recrudecido el problema del campo, que siempre lo fue en España con las repetidas proclamas sobre la reforma agraria, luego olvidadas hasta que de nuevo ha vuelto a la palestra con la llamada España vacía. Y por ello voy a hacer una reflexión sobre lo acaecido en el medio rural, desde que a mediados del siglo pasado irrumpiera en España el desarrollo, que habría de afectar al campo de manera profunda. Antes de eso, en los pueblos se vivió desde tiempos milenarios sin apenas cambios, y lo prueba que la única invención de enjundia en los últimos dos mil años fuera el arado romano. Hasta mediados del siglo pasado la vida se ceñía a la estricta subsistencia, con dependencia estrecha del clima, que en la península siempre fue desabrido, porque cíclicamente fallan las lluvias o los fríos, pero nunca el tórrido verano ibérico, con sus cuatro meses de indecibles calores sin una sola gota de agua. Limitábase entonces la economía doméstica al cereal, el olivo y la huerta, el cerdo y las gallinas, y rezar por que los cielos trajeran lluvias y no hubiera necesidad de sacar a pasear al santo en demanda de aguas. El trabajo era cosa de los dos esposos, él faenando en el campo de sol a sol hasta que vencía la tarde y regresaba en el carro tirado por la mula, rodeado por el coro de voces silvestres de la atardecida, mientras la esposa se afanaba en los mil quehaceres domésticos, siendo admirable lo que la mujer ha llegado a trabajar en los pueblos. Se levantaba dos horas antes que los demás, aparejaba el fuego de la cocina y preparaba el desayuno, aseaba la pocilga, despedía al marido y los hijos, los pequeños a la escuela y los mayores a las labores, y el resto del día aprestaba el almuerzo, un puchero de patatas, legumbres y una pizca de magro de la matanza, ordeñaba la huerta, echaba al cerdo las recortaduras, embotaba en frascas las hortalizas, acopiaba los huevos del gallinero, prendía el hogar para entibiar la casa, lavaba las prendas y remendaba las desmedradas… y aún le quedaban tiempo y arrestos para ayudar al hombre cuando el trigo granaba, apremiaba segarlo y se iba de buena mañana con la hoz para arrimar el hombro. Era cuando las estaciones del año marcaban su personalidad. Inviernos de fríos recios, atenazadores de la tierra; primaveras de opulentos colores, veranos abrasadores, solo aliviados a la hora de la fresca; y húmedos, ubérrimos otoños cuajados de cosechas. Era esta la España del silencio, la que ocupó al noventa por cien de los habitantes de la península durante decenas de miles de años, hasta que se insinuaron los primeros zarpazos de unos cambios, que si tímidos al principio, pronto devinieron arrolladores. El primero fue la radio, que entreabrió una puerta a otros mundos, y que con la televisión se convirtió en una luminosa ventana por la que irrumpieron las imágenes del exterior, invitando a traspasarla y a cambiar de suerte. La televisión fue el embrujador señuelo que atrajo a tantos campesinos, arrancándolos de sus raíces con su embaucadora oferta: salario regular, trabajo fijo y a cubierto, vivienda con luz y agua corriente… Muchos se dejaron arrastrar por la llamada, y cuando se percataron ya era tarde, porque no supieron ver que eso era una fotografía que mostraba lo bueno, pero que la realidad era una película plagada de aristas cortantes: los horarios inflexibles, los trabajos monótonos y sin sentido, y sobre todo la pérdida definitiva de la dorada libertad que significa vivir de lo propio. Luego todo fue una sucesión de novedades: la maquinaria, que alivió el trabajo en el campo a cambio de romper su silencio y arrinconar las caballerías; los abonos químicos, que controlan las plagas pero emponzoñan los alimentos; el seguro agrario, que anula las incertidumbres del clima… todo ello en apariencia favorable, pero costoso, y mientras los costes subían no lo hacían los precios. Y por si fuera poco, sobre el medio rural llovieron las normas y las regulaciones, atenazando a unas gentes ajenas a los papeles y trámites, esclavos de reglamentos diseñados en fríos despachos de lejanas ciudades. Tanta presión económica y reguladora hizo que el campo dejara de ser rentable y se produjera la segunda gran oleada de emigración, quedando en él tan solo el diez por ciento de la población. Y ahora, las hacinadas ciudades son un sueño roto que demanda volver la atención sobre esa España silenciosa que produce los alimentos y el agua, y que apremia nuevas e imaginativas fórmulas para que vivir en ella vuelva a ser rentable. Porque esta pandemia ha demostrado la fragilidad del artificioso tinglado de la sociedad, y que en última instancia lo único importante es comer, y eso está en manos de la tierra. OCTUBRE LOLO DE JUAN El otoño se ha cuajado con buena montanera y tempero para la tierra. Las siembras se roturan y se rulan. La berrea toma la cuesta abajo y la ronca su esplendor. Las bellotas de quejigo y roble ya están maduras. Aguardan expectantes las de encina y alcornoque. El campo español sigue su rumbo, ajeno a todo y todos. Sin pensar más de la cuenta en la realidad compleja que nos aborda. Ya los tratos no se hacen estrechando manos, sino con golpes de codo. Los saludos son meros cabezazos, sin sentir en los dedos la fuerza y arrestos del que conocemos por primera vez. Será que tiene que ser así, pero a mí sobre el caballo me hace falta aire para controlar mis impulsos, y la nueva prenda de tela será necesaria, pero más necesario es que la clase política la sustituyera por una mordaza. Porque mis perros no tienen la culpa de su incompetencia. Ni mi caballo de su insensatez. Pero el otoño sigue ahí y seguirá espléndido mientras el Cantábrico conserve su niñez.

l confinamiento reciente ha recrudecido el problema del campo, que siempre lo fue en España con las repetidas proclamas sobre la reforma agraria, luego olvidadas hasta que de nuevo ha vuelto a la palestra con la llamada España vacía. Y por ello voy a hacer una reflexión sobre lo acaecido en el medio rural, desde que a mediados del siglo pasado irrumpiera en España el desarrollo, que habría de afectar al campo de manera profunda. Antes de eso, en los pueblos se vivió desde tiempos milenarios sin apenas cambios, y lo prueba que la única invención de enjundia en los últimos dos mil años fuera el arado romano. Hasta mediados del siglo pasado la vida se ceñía a la estricta subsistencia, con dependencia estrecha del clima, que en la península siempre fue desabrido, porque cíclicamente fallan las lluvias o los fríos, pero nunca el tórrido verano ibérico, con sus cuatro meses de indecibles calores sin una sola gota de agua. Limitábase entonces la economía doméstica al cereal, el olivo y la huerta, el cerdo y las gallinas, y rezar por que los cielos trajeran lluvias y no hubiera necesidad de sacar a pasear al santo en demanda de aguas. El trabajo era cosa de los dos esposos, él faenando en el campo de sol a sol hasta que vencía la tarde y regresaba en el carro tirado por la mula, rodeado por el coro de voces silvestres de la atardecida, mientras la esposa se afanaba en los mil quehaceres domésticos, siendo admirable lo que la mujer ha llegado a trabajar en los pueblos. Se levantaba dos horas antes que los demás, aparejaba el fuego de la cocina y preparaba el desayuno, aseaba la pocilga, despedía al marido y los hijos, los pequeños a la escuela y los mayores a las labores, y el resto del día aprestaba el almuerzo, un puchero de patatas, legumbres y una pizca de magro de la matanza, ordeñaba la huerta, echaba al cerdo las recortaduras, embotaba en frascas las hortalizas, acopiaba los huevos del gallinero, prendía el hogar para entibiar la casa, lavaba las prendas y remendaba las desmedradas… y aún le quedaban tiempo y arrestos para ayudar al hombre cuando el trigo granaba, apremiaba segarlo y se iba de buena mañana con la hoz para arrimar el hombro. Era cuando las estaciones del año marcaban su personalidad. Inviernos de fríos recios, atenazadores de la tierra; primaveras de opulentos colores, veranos abrasadores, solo aliviados a la hora de la fresca; y húmedos, ubérrimos otoños cuajados de cosechas. Era esta la España del silencio, la que ocupó al noventa por cien de los habitantes de la península durante decenas de miles de años, hasta que se insinuaron los primeros zarpazos de unos cambios, que si tímidos al principio, pronto devinieron arrolladores. El primero fue la radio, que entreabrió una puerta a otros mundos, y que con la televisión se convirtió en una luminosa ventana por la que irrumpieron las imágenes del exterior, invitando a traspasarla y a cambiar de suerte. La televisión fue el embrujador señuelo que atrajo a tantos campesinos, arrancándolos de sus raíces con su embaucadora oferta: salario regular, trabajo fijo y a cubierto, vivienda con luz y agua corriente… Muchos se dejaron arrastrar por la llamada, y cuando se percataron ya era tarde, porque no supieron ver que eso era una fotografía que mostraba lo bueno, pero que la realidad era una película plagada de aristas cortantes: los horarios inflexibles, los trabajos monótonos y sin sentido, y sobre todo la pérdida definitiva de la dorada libertad que significa vivir de lo propio. Luego todo fue una sucesión de novedades: la maquinaria, que alivió el trabajo en el campo a cambio de romper su silencio y arrinconar las caballerías; los abonos químicos, que controlan las plagas pero emponzoñan los alimentos; el seguro agrario, que anula las incertidumbres del clima… todo ello en apariencia favorable, pero costoso, y mientras los costes subían no lo hacían los precios. Y por si fuera poco, sobre el medio rural llovieron las normas y las regulaciones, atenazando a unas gentes ajenas a los papeles y trámites, esclavos de reglamentos diseñados en fríos despachos de lejanas ciudades. Tanta presión económica y reguladora hizo que el campo dejara de ser rentable y se produjera la segunda gran oleada de emigración, quedando en él tan solo el diez por ciento de la población. Y ahora, las hacinadas ciudades son un sueño roto que demanda volver la atención sobre esa España silenciosa que produce los alimentos y el agua, y que apremia nuevas e imaginativas fórmulas para que vivir en ella vuelva a ser rentable. Porque esta pandemia ha demostrado la fragilidad del artificioso tinglado de la sociedad, y que en última instancia lo único importante es comer, y eso está en manos de la tierra. OCTUBRE LOLO DE JUAN El otoño se ha cuajado con buena montanera y tempero para la tierra. Las siembras se roturan y se rulan. La berrea toma la cuesta abajo y la ronca su esplendor. Las bellotas de quejigo y roble ya están maduras. Aguardan expectantes las de encina y alcornoque. El campo español sigue su rumbo, ajeno a todo y todos. Sin pensar más de la cuenta en la realidad compleja que nos aborda. Ya los tratos no se hacen estrechando manos, sino con golpes de codo. Los saludos son meros cabezazos, sin sentir en los dedos la fuerza y arrestos del que conocemos por primera vez. Será que tiene que ser así, pero a mí sobre el caballo me hace falta aire para controlar mis impulsos, y la nueva prenda de tela será necesaria, pero más necesario es que la clase política la sustituyera por una mordaza. Porque mis perros no tienen la culpa de su incompetencia. Ni mi caballo de su insensatez. Pero el otoño sigue ahí y seguirá espléndido mientras el Cantábrico conserve su niñez.De Deportes https://ift.tt/3jJrzLT

0 comentarios:

Publicar un comentario